北京协和医学院护理学院郑凡凡研究员团队在行为营养学顶刊International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity(中科院一区Top)上发表了题为《Reallocation of time between accelerometer-derived movement behaviors, genetic susceptibility, and risk of incident dementia, mortality, and premature death: a longitudinal cohort study》的研究论文(DOI: 10.1186/s12966-025-01814-8),首次探讨了24小时内重新分配不同形式的运动行为(包括中重度体力活动、轻度体力活动、静坐和睡眠)与新发痴呆、死亡及过早死亡风险的关联,评估了遗传易感性的潜在交互作用。

痴呆是全世界面临的重大公共卫生挑战,尽管部分创新药物已获批上市,但由于适用人群有限、价格昂贵及副作用明显等原因,其大规模应用仍受限制。因此,识别和干预可调控的危险因素,延缓痴呆发生,仍是当前防控策略的重点。

既往研究多采用自我报告的体力活动数据,并独立分析中高强度体力活动(MVPA)、轻度体力活动(LIPA)、静坐(SB)和睡眠的独立效应,忽视了这四种行为在24小时内的相互依赖性。此外,遗传易感性(如APOE ɛ4 等)被证实是痴呆的重要危险因素,但如果增加运动量,是否能抵消“坏基因”带来的痴呆风险?

本研究使用等时替代模型(Isotemporal Substitution Model, ISM)分析了9.4万名参与者基于手环测量的运动行为数据,发现每天多做1小时中高强度体力活动,全因痴呆风险下降18%~26%,全因死亡风险下降22%~30%,过早死亡风险下降21%~30%。

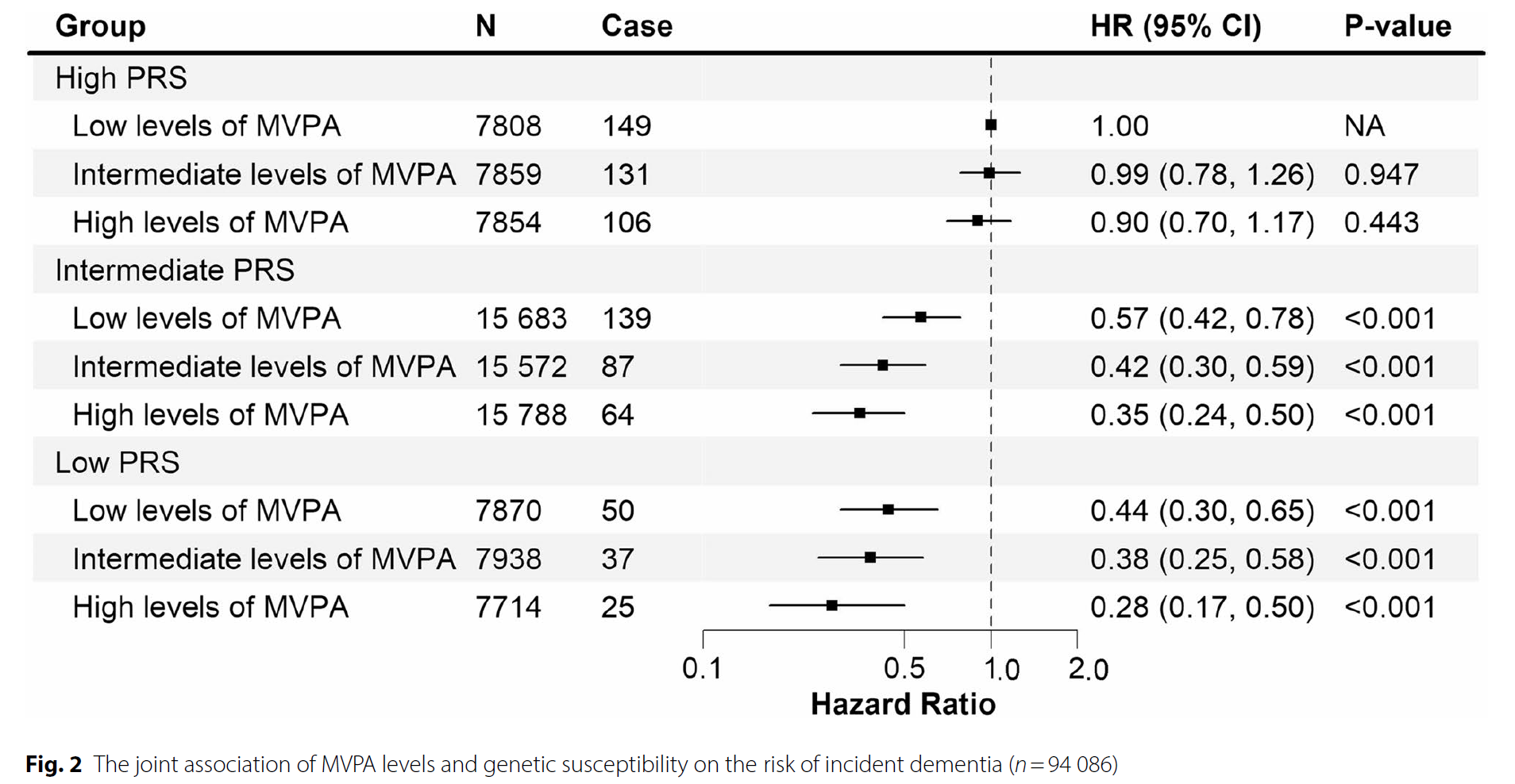

此外,本研究还根据痴呆的多基因风险评分(PRS),将人群的遗传易感性分为低、中、高三类。结果显示,相比于PRS高但运动水平低的人群,PRS低且运动水平高的人群患痴呆风险下降72%。PRS中等且运动水平高的人群,其患痴呆的风险与PRS低且中等运动水平的人群相当,提示增强运动有助于“弥补”一部分基因劣势。

本研究提示了一个极具可行性的健康策略,即“任何活动都算数”,不一定非要去健身房,快走、骑车、打球,甚至爬楼梯、做家务,都可以成为中老年人群预防痴呆和延寿的有力武器;如果运动强度可以更大,则健康获益更明显。对于低至中等遗传风险人群,积极运动甚至可以在相当程度上抵消遗传因素带来的不利影响。

本研究得到了国家自然科学基金(82373665)和中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费(2021-RC330-001)的资助。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1186/s12966-025-01814-8